來源: 河北廣播電視臺冀時客戶端

冀時客戶端報道 說起馬蘭1號,河北人有著特殊的感情:有歷經(jīng)十余年艱辛“海選”脫穎而出時的欣喜,有成功突破800公斤畝產(chǎn)“天花板”時的激動,也有今年麥?zhǔn)談?chuàng)下平均畝產(chǎn)868.27公斤后,對下一個新高度的期待。系列報道《麥浪里的河北》第二篇帶您走進(jìn)辛集馬蘭農(nóng)場,傾聽“四新”農(nóng)場里穩(wěn)穩(wěn)的幸福。

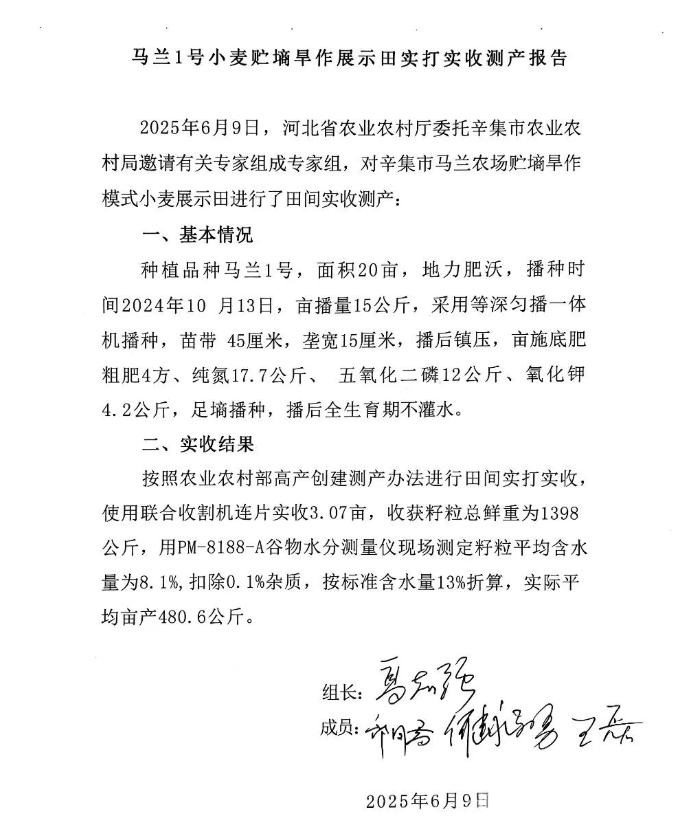

來到馬蘭農(nóng)場時,正趕上“馬蘭1號”小麥貯墑旱作展示田剛剛測完產(chǎn)。在麥?zhǔn)盏目紙錾希R蘭1號再次交出亮眼成績單:現(xiàn)場測定籽粒平均含水量為8.1%,實際平均畝產(chǎn)480.6公斤。

這是來之不易的480.6公斤。站在麥田邊,河北省小麥專家指導(dǎo)組組長郭進(jìn)考向記者講解這塊田里的奧秘:“在馬蘭農(nóng)場我們留出20多畝地,從播種以后就不澆水,看看馬蘭一號到底在旱地上能達(dá)到多少產(chǎn)量。通過我們實打?qū)嵤眨@一塊地的畝產(chǎn)達(dá)到了900多斤,可以說在大旱之年能達(dá)900多斤,也是非常高的高產(chǎn)記錄。”

完全依靠自然降水,沒有進(jìn)行過人工灌溉,“馬蘭1號”小麥在嚴(yán)苛的條件下再次驗證了品種的抗旱性能和產(chǎn)量潛力,郭進(jìn)考說,這,就是他們心里的“底”。

郭進(jìn)考向記者展示顆粒飽滿的馬蘭一號

隨之而來的,是接連的喜報:6月7號,大名縣金灘鎮(zhèn)石家寨的“四新”示范展示田里,“馬蘭1號”小麥平均畝產(chǎn)達(dá)866.27公斤,創(chuàng)我省小麥畝產(chǎn)新高;6月9號,辛集馬蘭農(nóng)場“四新”模式小麥展示田“馬蘭1號”平均畝產(chǎn)832.6公斤,刷新當(dāng)?shù)匦←渾萎a(chǎn)最高紀(jì)錄;同一天,邢臺南和區(qū)金沙河種植基地實際畝產(chǎn)達(dá)868.27公斤,再一次刷新我省小麥單產(chǎn)最高記錄。

半個多世紀(jì)以來,郭進(jìn)考和團(tuán)隊已經(jīng)為中國培育了“冀麥26號”、“石家莊8號”、“馬蘭1號”等33個小麥新品種,增產(chǎn)小麥100多億公斤,節(jié)水125億立方米,相當(dāng)于近900個西湖的儲水量,為農(nóng)業(yè)發(fā)展持續(xù)貢獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)“種子芯片”。但要有效提升糧食產(chǎn)量,光有良種還不行,還得有耕種的良法。

晉州周家莊馬蘭1號“四新”農(nóng)田示范地,就是郭進(jìn)考推動的30多個“四新模式”小麥種植區(qū)之一。大地種業(yè)總經(jīng)理武金燚介紹,這里推廣了土地深耕、精準(zhǔn)播種、科學(xué)施肥、農(nóng)田節(jié)水等關(guān)鍵技術(shù)。同時,使用精量播種機、鎮(zhèn)壓鋤劃機、植保無人機等新型農(nóng)機裝備,為小麥不同生長階段提供精細(xì)化管理。

究竟什么是“四新”?郭進(jìn)考說,就是新品種、新技術(shù)、新裝備、新農(nóng)人的緊密融合,這樣才能把良種的高產(chǎn)潛力充分發(fā)揮出來。他說,“要在各個縣像馬蘭農(nóng)場一樣,把技術(shù)種到地里,讓老百姓來看,最好的就是田間課堂,田間地頭選品種、田間地頭選技術(shù),我們農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將會大幅度提升。”

目前,“馬蘭1號”小麥推廣面積已超800萬畝,覆蓋河北、山東、山西等多個省份,且播種面積仍在持續(xù)擴(kuò)大。郭進(jìn)考說,他計劃將四新模式農(nóng)場的經(jīng)驗復(fù)制推廣,將更多的馬蘭農(nóng)場搬到農(nóng)民身邊,助力產(chǎn)量不斷攀上新的高峰,“那會我記得在行唐,是631.34公斤,創(chuàng)造了河北省單產(chǎn)紀(jì)錄,到頭了?沒到頭。后來我們搞出來石4185,畝產(chǎn)達(dá)到720多公斤,又一次創(chuàng)造河北省單產(chǎn)紀(jì)錄。700公斤到頭了?沒到頭,馬蘭1號突破了800公斤,后來達(dá)到860公斤,在今年又達(dá)到了868公斤。這也沒到頭,還得繼續(xù)努力!”

讓每一滴水生生產(chǎn)出更多的糧食,

讓每一寸土地生產(chǎn)出更多的小麥!

記者|王佳鈺、孫青欣、王凱鵬、肖鵬

編輯|王悅

責(zé)編|安倩

編審|吳曉飛

監(jiān)制|馮慧杰

終審|邊宇峰

1.本網(wǎng)(張家口新聞網(wǎng))稿件下“稿件來源”項標(biāo)注為“張家口新聞網(wǎng)”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據(jù)協(xié)議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網(wǎng)絡(luò)版權(quán)均屬張家口新聞網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人 未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán),不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。已經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

2.本網(wǎng)其他轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者或版權(quán)所有者在一周內(nèi)來電或來函。聯(lián)系電話:0313-2051987。