這是武強年畫博物館第一展廳頂部天井中展示的武強年畫代表作《六子游戲圖》。新華社記者 曲瀾娟 攝

觀眾在浙江省博物館完成的文創作品。資料圖

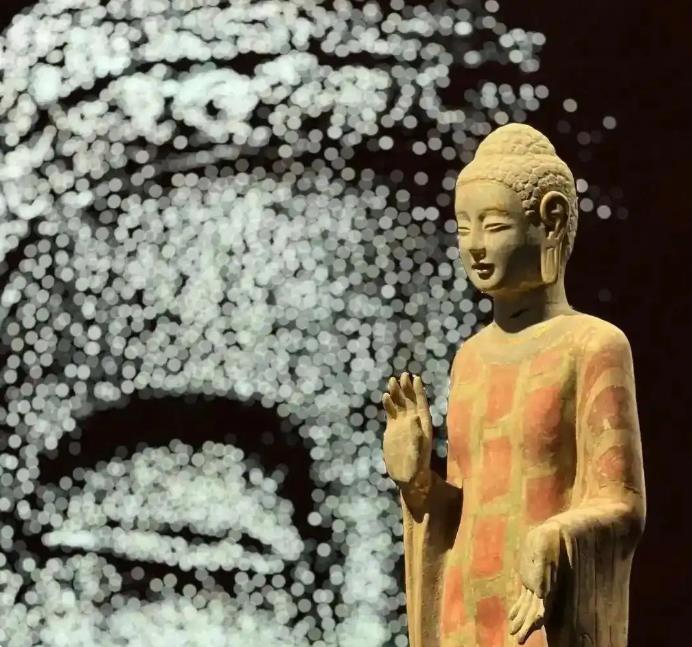

青州佛造像,迷人的東方微笑。圖片來源:人民政協網

你有多久沒進過博物館了?到一座城市你會首選去博物館嗎?你喜歡什么樣的博物館?

每一座城市都不外是堆疊的高樓大廈,而博物館卻各各不同。安靜地、沉穩地立在那里,向你輕輕述說這塊土地的滄桑過往。奔涌的熱血,綻放的文明,就像驟然被火山覆蓋的龐貝古城一樣,凝結成歷史的一個具象切片。

經由一個個切片,我們在這里看見文明曾經的模樣,清晰地感知到腳下這塊土地的涼熱。神游四荒八極,心騖上下千年。

今天是“5·18國際博物館日”,今年的主題是“快速變化社會中的博物館未來”。博物館如何真正成為文化的連接者、創新者和守護者?如何與時代共振?

這無疑是一個宏大的命題,而對于每一個生命個體而言,不妨先走進博物館。讓博物館“熱”起來!

1

這兩年,有一個“小大博物館”持續火爆。這就是山東的青州博物館,雖然是個縣級館,卻評上了首批“國家一級博物館”,每年都吸引很多人跑去打卡參觀,熱度堪比大館、老館。

青州博物館為什么這么火?其中,“青州的微笑”功不可沒。這里的青州龍興寺400余尊佛教造像,時間跨度從北魏到北宋,且多呈現微笑面相,其笑容澄澈、寧靜、安詳,甚至不無人間煙火氣息,故而被譽為“東方美學的奇跡”。

有特色,所以熱力強大。去年底一場直播,就吸引超268萬網友觀看。

正如青州博物館館長曾磊所言,“如果說大館是頂級國寶的‘群英薈萃’,那么小而美的縣級博物館則蘊含了更多歷史細節,就像是‘歷史的拼圖’,細膩而豐富地展現著地方文化的獨特魅力。”

觸摸一塊塊撒落大地的歷史拼圖,可以看到歷史文化的肌理,也能更深切地理解現實。

像這樣的“小而美”博物館,在河北大地上也有不少。諸如蔚州博物館、定州博物館、鄴城博物館、霸州博物館、武強年畫博物館等,各有千秋,都很有“網紅氣質”,受到很多參觀者的追捧。

拿武強年畫博物館來說,這里藏有明、清以來歷代武強年畫古版和紙質資料11388件,濃郁的鄉土氣息、豐富的民間文化,釋放出強大的吸引力。馮驥才為它題詞,“應說年畫百家好,自是武強天下雄”;漫畫大咖丁聰、方成、苗地等稱其為“民間藝術敦煌”。

近年來,很多地方都在興建博物館,這當然是斯文盛事,但也應注意追求專精、講求特色。畢竟,大有大的魅力,小有小的精彩。大館不妨博大精深,傳承有序,底蘊厚重,而數量最多的中小館或可立足“小而精”“小而美”,或深耕行業、或主打地域、或專注特色。

2

博物館里,流淌的當然是“過去的故事”。中華文明源遠流長、地域廣大,跨越千年不為長,橫亙千里不為廣。一看文物的簡介,一下就“思接千載”了。

然而,講述歷史并不是要回到過去,而是要努力搭建一座座橋梁,引領著當代人與傳統接駁,與歷史對話。

博物館的展品可以“高冷”,格調可以“高雅”,但也要盡可能多一些創新意識,使之與現代人產生連接,形成共情,共享人間煙火氣息。

歷史也好,傳統也罷,是鏡鑒,是觀照,是血脈。“收百世之闕文,采千載之遺韻”,就是為了把藝術創造力與中華文化價值融合起來,把中華美學精神與當代審美追求結合起來,激發新的生命力。

如今,很多博物館都在喊年輕人“做文創”,親手修復陶瓷碗、依據傳統工藝流程自制油紙燈籠、螺鈿胸針,制作流沙箋團扇等,這樣的場景被描述為“參與式博物館”,一個觀眾能夠圍繞藏品進行創作、分享、交流的場所。

在蘇州絲綢博物館,各種蘊含蘇州文化元素的卡通刺繡,通過自由拼貼的方式制作成個性化定制文創;河南博物院推出的“考古盲盒”,結合了盲盒邏輯和互動體驗,一度遭遇線上線下“賣斷貨”的熱捧。

類似“現象級”文創產品,除考古盲盒外,還有甘肅省博物館的銅奔馬毛絨玩具,以及中國國家博物館的鳳冠冰箱貼,均風靡一時。

在河北,觀眾可以到武強年畫博物館現場體驗制作年畫的樂趣。河北博物院也推出河博文創空間、河博集飾、主題郵局等多個文創商店,提供豐富多彩、別具特色的文化衍生品、地方非遺作品,讓觀眾把“博物館”帶回家。

文創讓觀眾直接和文物發生連接,文物不再冷冰冰,而是可觸摸、可感知、有溫度的。這中間,動人的是滿滿的情緒價值,還有對歷史、傳統、文化的“同情之理解”。

從“物的集合”轉向“人的連接”,也讓博物館兼有了守護者與傳承者的身份。

3

時代在發展,社會在進步,文物也因技術的加持而活起來了。

如今,很多博物館紛紛建設“云上博物館”,打造VR精品文物數字互動體驗,引入數字虛擬影像技術,推出云直播、云逛館、云講座等活動。

在光與影、聲與像、歷史與現實的交織中,歷史遺跡從靜態陳列轉為多維對話,文物不再是冰冷的歷史遺存,而過往的排隊參觀模式,也升級為沉浸式的體驗互動。

當科技讓千年文物“開口說話”,文物已突破時空阻隔,愈發活色生香了。

這在以往難以想象。然而,這就是現實。

戴上VR眼鏡,鄭州博物館《絲綢幻旅》將絲路文化與現代科技搬入文博場館;混合現實,古滎漢代冶鐵遺址博物館“MR冶鐵工場”把爐火照天地的冶煉場景真實重現;鄭州文廟的《孔子印象展》則借助數字化手段,讓游客突破時空界限與至圣先師隔空對談。

此外,南京城墻博物館創新推出的“AR+解謎”沉浸式社教活動,以數字科技為橋梁,將明城墻磚石間的故事,轉化為可觸、可感、可互動的文化密碼,讓人“身臨其境”觸摸歷史脈絡。

不必諱言,數字技術的飛速發展,推動博物館正在經歷一場深刻的變革。從智能編目、自動化研究到依托VR、AR實現沉浸式敘事,數字技術與人工智能驅動型工具正在重塑博物館與公眾進行聯結以及保護文化遺產的方式。

這也是一種“向未來”。

數據顯示,2024年5月,國家文物局發布的數據顯示,全國備案博物館總數從2012年的3866家增加到2023年的6833家,平均每1.2天新增一家博物館。截至2024年年底,河北省備案博物館也達到382家。

數量眾多、類型豐富、體系完備的博物館,見證歷史,承載文化,也關乎文化引流、價值引導。

“為一館,赴一城”!

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。