抗日戰場上,他的武器是底片

本報記者 劉少華《人民日報海外版》(2025年07月17日 第 05 版)

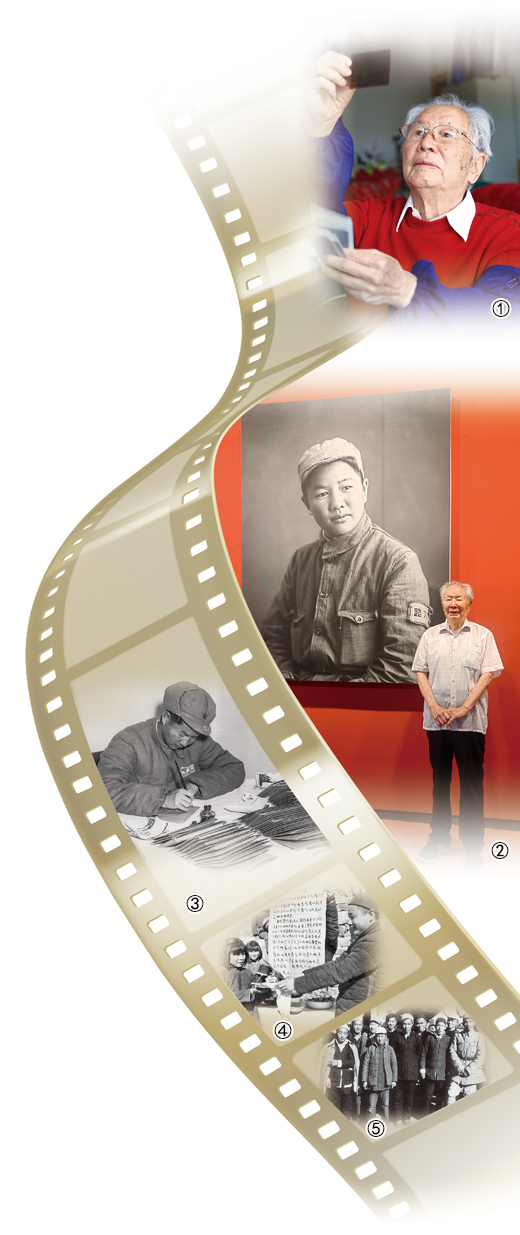

圖①:顧棣在查看底片。

圖②:在晉察冀邊區革命紀念館,顧棣與自己1945年的照片合影。

圖③:1949年冬,顧棣在北京整理開國大典的影像材料。

圖④:顧棣拍攝的1945年阜平城關春節的景象。

圖⑤:1944年,顧棣(前排左二)與晉察冀畫報社戰友合影。

本文照片由受訪者提供

80多年前,抗日戰場上,戰士們的武器各有不同,大炮、機關槍、步槍、刺刀……為了民族解放事業,什么都可能成為武器。

但老兵顧棣,在戰場上時,手里的武器不能直接殺鬼子;抗戰勝利后,又守護了80年,直到今年4月去世時,身邊依然擺得滿滿當當。

他的武器,是相機,是底片,是守護了一生的檔案。

歲月磨洗中,這些武器越來越亮,越來越有威懾力。

一場偶遇改變人生

“攝影記者用照相機打仗”

1928年,顧棣生在河北阜平縣凹里村。歷史選擇了阜平,選擇了凹里村,也選擇了他。

阜平,1925年就建立了中共黨組織,1937年以阜平為中心創建了我黨我軍歷史上第一個敵后抗日根據地——晉察冀抗日根據地。這里長期是晉察冀邊區黨政軍的首府和中心,聶榮臻等老一輩無產階級革命家都曾在此戰斗生活過。

凹里村,隸屬史家寨鄉,晉察冀軍區、晉察冀邊區政府及各機關都曾在史家寨駐扎。

顧棣,父親是村動員會主任,母親是婦救會主任,兄長參加了抗日先鋒隊,他自己9歲時就成為村兒童團團長,后來成為阜平縣一區兒童團團長,還被派到華北聯大群眾工作部培訓。

但在顧棣的記憶中,直接改變他命運的那個人、那件事,出現在1943年。

那天,顧棣放學回家,離家還有七里地。路上,一個人騎著馬迎面而來。那人身上挎著一個小盒子,帶著一把手槍,開口問他:“小鬼,你到哪去?”

顧棣回答,自己要回凹里村。兩人正好同路。

那時他還不知道,眼前這個人是中國革命攝影事業的開拓者之一沙飛,時任晉察冀邊區政治部新聞攝影科科長、晉察冀畫報社主任。

一路上,兩人聊了許多事。

沙飛問顧棣,現在敵人經常掃蕩,老百姓生活苦不苦、害怕不害怕?已在華北聯大等學校學習過,對《論持久戰》《新民主主義論》等熟稔于心的顧棣,回答得胸有成竹。顧棣后來深情回憶起當時的場景:“我給他說,現在咱們抗日戰爭正處在相持階段,困難是暫時的。沙飛聽完就說,‘好,這么小就有信仰、有革命經歷了。’”

一番攀談后,沙飛起了愛才之心。兩人聊到以后想做什么,顧棣說想演戲,沙飛卻說,跟著我學攝影吧。“我就問,那是什么樂器,好不好學?”

沙飛取下身上的小盒子——一臺盒式相機,一點點演示給顧棣看,鏡頭、取景框、膠卷……“他說,‘你看見什么就能照見什么’。他還說,‘戰士用槍打仗,攝影記者用照相機打仗,把各種戰斗場面拍成照片進行展覽’。”

一年后,按照兩人的約定,沙飛派人通知顧棣參加攝影培訓班。剛剛成為中國共產黨預備黨員的顧棣,毫不猶豫報名加入。

“1944年9月17日,我正式參加了八路軍。”對顧棣來說,那天同樣難忘。

顧棣的學生、人民攝影報原總編輯司蘇實給記者發來兩張老照片。那是剛剛接觸攝影之后不久,顧棣在趙銀德指導下拍攝的照片。時間是1945年2月13日,農歷大年初一。在這一天的日記中,顧棣做了詳細記錄——

“忽然間從西街走來一支隊伍,前邊是鑼鼓樂隊,后面跟著村干部和男女青年抗日先鋒隊,隊伍整齊威武而雄壯,最后是由小學生組成的霸王鞭,邊走邊打邊歌邊舞……”

僅這一天的日記,就有800多字,新聞要素齊全、現場刻畫生動。其實,從1940年2月當兒童團長起,他就有了寫日記的習慣,一直堅持到生命的最后,總量接近500本。

但那時只有17歲的顧棣,或許還沒有意識到自己在記錄、整理方面才能卓越,滿心以為即將拿起相機,就像老師沙飛、石少華他們那樣,奔走于戰斗的前線。沒想到,沙飛指定他從事攝影底片檔案保管工作。

血氣方剛的顧棣很不情愿。那個階段的日記本里,常有不能上戰場的苦悶。最終,沙飛一句話將他留在了崗位上:“這是命令!”

圖片是歷史的鐵證

“人在底片在,人與底片共存亡”

當快門與槍炮聲交織,對于用影像定格戰場的攝影師來說,危險無處不在。

沙飛對此一清二楚,一位又一位攝影師在前線倒下,還有不少同志為保存底片付出了生命的代價。據不完全統計,晉察冀畫報社的犧牲人數多達近40人。

圖片是歷史的鐵證。如此珍貴的民族記憶,讓沙飛為晉察冀畫報社定下一條鐵律——“人在底片在,人與底片共存亡”。這句話,影響了顧棣一生。

1948年12月,病榻上的沙飛依然給顧棣去信叮囑:“這些東西也是全體同志10余年來血汗換來的結晶,所以我們都要加以愛護……”這封信,顧棣一直留著,直到2015年鄭重捐給中國國家博物館。

面對檔案工作,顧棣很快展示出獨有的才華。他忠于職守、細致認真、責任心強。

位于阜平縣的晉察冀邊區革命紀念館第三展廳里,展示著顧棣曾用過的許多物件。其中之一是,1945年在張家口繳獲日軍底片袋之后,顧棣受其啟發制作出的紅色底片袋。后來,解放軍畫報社一直沿用下來,將40多萬張底片保存在這樣的底片袋中。

為了保存檔案,顧棣和戰友們進行過諸多探索。更為重要的是,顧棣真的做到了將底片視作生命。他將底片進行詳細編號和記錄,背著、帶著,跟隨部隊南征北戰,從抗戰時期的晉察冀畫報社到解放戰爭時期的華北畫報社,一直到后來的解放軍畫報社。他是解放軍畫報社第一任資料組長。

在軍隊,顧棣做了整整15年檔案工作。

除了從沙飛手中接過的2萬多張底片,他還四處搜集照片。1948年,華北畫報社成立后,新增了前后方工作組的底片與人民畫報社帶來的3000多張底片,還有《冀中畫報》停刊后上交的數千張底片;1950年,中國人民解放軍戰績展覽會上,他與同事們一起翻拍了全部2000余張照片;1951年,收集近300張延安時的照片;1955年,陸續收到近十個東歐社會主義國家寄來的照片……

1958年9月,顧棣服從組織決定,轉業到山西。此時,抗日戰爭、解放戰爭的照片底片已全部被編輯整理清晰、保存安全,并建立起嚴格的管理制度。直到現在,它們還被完好保存在解放軍畫報社,沿用著顧棣當年的登記編碼存檔方式。

顧棣收集的資料從晉察冀邊區擴展到全國解放區。

為中國紅色攝影修史

“我完成了這一任務”

司蘇實還記得,那是2007年,老師顧棣的長子顧小棣向他“訴苦”,父親生平第一次沖他們兄妹發了火。

那一年,一向身體很好的顧棣動了心臟大手術,一度情況十分危急。手術之后,他感到很虛弱,以為自己時日無多,忽然變得很脆弱。司蘇實聽完,立刻明白了:“他有事沒做完,沙飛的使命還沒有完成。”

這個使命,可以表述為,做一部完整記錄中國紅色攝影史的大型工具書。

當年,交到他手里的不光是底片,還有一份中國攝影人對中國革命事業沉甸甸的責任。顧棣多次談到,中國攝影家協會成立50周年時,評選出10名“中國攝影大師”,其中有沙飛、石少華、鄭景康、吳印咸4位給自己做過老師。

2007年,顧棣身體稍見恢復后,司蘇實來到他家中。兩人談話時,司蘇實告訴他,在沙飛女兒王雁建議下,自己已經決定全面介入這份工作。顧棣高興地說:“這可解決大問題了!”

最終,在王雁策劃、聯絡、協調下,司蘇實作為特邀編輯,歷經兩年時間,幫助顧棣完成了由120余萬字、1600多幅照片構筑的《中國紅色攝影史錄》。

司蘇實那幾年經常陪著顧棣外出。他記得,完成此書后,顧棣“不顧重病之身和80歲高齡,一定要親自進京去見戰友、老師、領導,向他們匯報:‘我完成了這一任務!’”

其實,在這本集大成之作完成前,幾十年間,顧棣從未停止對檔案的整理與出版,已經與他人合著、參與編寫了有關中國解放區攝影史、文藝史的六七部書籍。此外,他還寫過大量文章,參加過眾多相關活動。

顧小棣對記者感慨,父親一生沒有別的愛好,就是愛收集、整理、考證那些攝影底片和史料,撰寫有關攝影史的著述。

2012年,顧棣榮獲“第九屆中國攝影金像獎終身成就獎”。頒獎語評價顧棣,“用完整堅實的大批文獻檔案為中國攝影留下一部嚴謹、翔實的有關中國革命戰爭年代的攝影斷代史,成為前無古人的扛鼎之作。這也使他由一名攝影史料的保護者成為一名歷史學者”。

但顧棣這樣評價自己:“作為經歷者、見證者、研究者,不把歷史留存下來、精神傳承下去,實在心有不安、說不過去。”

將一生所藏慷慨捐出

“其行感人至深”

晉察冀邊區革命紀念館資料科科長栗靜還記得,2008年的一天,還在擔任講解員的她接待了一位挎著相機的老人。老人在參觀紀念館過程中,“把幾乎所有照片都給我們介紹了一遍,從照片的拍攝者到背后的故事,但他講的很多東西我們根本不知道”。

從此,栗靜開始頻繁接觸顧棣。她掰著指頭算,至少與顧棣見過20次,也因此感觸尤為深刻。

2014年,栗靜受邀在北京參觀了“顧棣從影70周年特別展”。這次展覽,讓她深受震撼,“沒想到他手里有那么多資料”。

就在這次展覽后,國家博物館找上門來,顧棣欣然打開自己的收藏。最終,773幅晉察冀時期的原版照片、《晉察冀畫報》合訂本、沙飛寫給他的信等珍貴文物被選中。然后,他又認真編寫出晉察冀攝影工作者分布情況,以及87位攝影干部的簡歷檔案2萬余字,并作為顧問協助編輯完成《晉察冀抗戰攝影集》。時任國家博物館館長呂章申感慨:“其行感人至深。”

不過,司蘇實記憶中捐贈的場景,還有一個意外的畫面:在將這些守護了大半輩子的珍貴文物捐給國家之后,顧棣當場痛哭,弄得博物館的人一時不知所措。后來,顧棣把曾經裝這些文物的紙袋收起來,上書6個大字:“顧棣的命根子”。

2015年,晉察冀邊區革命紀念館工作人員到山西太原拜訪顧棣。栗靜對本報記者描述,他家有四個臥室,但每個臥室里都堆滿了檔案材料,一直到床邊。

顧棣的檔案工作讓參觀者驚嘆不已。他家客廳有一個定制的“中藥柜”,里面分類清晰地存放著他一生收藏與拍攝的八萬余張照片底片。每個抽屜上,都寫了大大的分類名字,“軍營”“影史”“戲劇”……

對于絕大多數檔案,顧棣已經想好歸宿。一次聊天時,他告訴栗靜,將把大多數東西都捐給晉察冀邊區革命紀念館。栗靜回憶:“我跟他說,‘您這是落葉歸根’,后來他每次都用這句話給別人解釋。”

其實,這些年顧棣不斷地在捐。1944年,第一版《毛澤東選集》在阜平印刷,沙飛將自己那本送給了顧棣。2015年,顧棣把它拿給紀念館工作人員時說:“你們喜歡就帶走吧。”如今,此書已成為紀念館重要館藏。

這不只是顧棣將資料送回家鄉阜平,更是一位老兵將從晉察冀邊區開始整理的檔案送回這片土地。

直到去世前,顧棣在周圍人眼中都像一部“活字典”。顧棣女兒顧文靜告訴記者,顧棣有著驚人的記憶力。“就在他去世前10天,我問一張抗日戰爭時期的照片,他不假思索就能說出全部信息。”

如今斯人已去,他珍視了一生的事業也后繼有人。晉察冀邊區革命紀念館正與顧棣子女們商量,從今年7月開始,陸陸續續將其所藏運到館里來,接下來希望與高校、社會各界合作,將這些資料整理好、利用好。

最終,顧棣帶著底片走到了生命的最后一天,來到了抗日戰爭勝利80周年這一年。

1.本網(張家口新聞網)稿件下“稿件來源”項標注為“張家口新聞網”、“張家口日報”、“張家口晚報”的,根據協議,其文字、圖片、音頻、視頻稿件之網絡版權均屬張家口新聞網所有,任何媒體、網站或個人 未經本網協議授權,不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式復制發表。已經本網協議授權的媒體、網站,在下載使用 時須注明“稿件來源:張家口新聞網”,違者本網將依法追究責任。

2.本網其他轉載稿件涉及版權等問題,請作者或版權所有者在一周內來電或來函。聯系電話:0313-2051987。